長期優良住宅の認定基準と審査方法、税金面のメリットとは?

2009年(平成21年)6月に施行された『長期優良住宅の普及の促進に関する法律』(長期優良住宅法)は、住宅の解体などに伴う廃棄物の排出などを最小限に抑え、環境への負担を可能な限りおさえるために設けられた法律です。

ここでは知っておくと役立つ、長期優良住宅に関する情報をご紹介します。

長期優良住宅とは?

これまで日本の住宅事情は、古くなった家は壊して新しく建て直すというのが一般的な概念でした。 しかし、地球環境や国民の負担を軽減させるためにも、いいものをしっかり作って手入れをしながら長く使い続けることが大切である、とした『長期優良住宅の普及の促進に関する法律』(長期優良住宅法)の施行により、私たちの生活をより快適で安心なものへと転換するような流れになっています。

長期優良住宅法では、長期優良住宅について次のように説明されています。

「長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造および設備に講じられた優良な住宅」

一定の認定基準に基づいて建てられた住宅は、所管行政庁に申請し、基準に適合すると認められた場合に認定を受けることができます。

そして、長期優良住宅と認められた場合は、後述する税制措置や補助金などの特例など、さまざまな優遇措置を受けることができるようになっています。

長期優良住宅の認定基準は?

長期優良住宅であるとの認定を受けるためには、新築・増改築それぞれの基準を満たしている必要があります。

- 劣化対策

- 耐震性

- 可変性

- 維持管理

- 高齢者対策

- 省エネルギー

- 住戸面積

- 居住環境への配慮

- 維持保全管理

- 災害配慮

※可変性と高齢者対策の項目は共同住宅が対象。

劣化対策

通常の住宅として使用していくなかで、数世代にわたって住宅の構造躯体が使用できる措置がとられていることが条件です。

木造・鉄骨造・RC造など、構造ごとに細かな基準が設けられています。

耐震性

極めて稀に発生する地震に耐えうる性能を持ち、地震に対して損傷を軽減するための措置が取られているということが条件です。

耐震等級などの基準が設けられています。

可変性(共同住宅のみ)

そこに住んでいる人のライフスタイルの変化に応じて間取りの変更が可能になる措置がとられていることが条件です。

躯体天井の高さなどの基準が細かく設けられています。

維持管理

配管などの設備や内装など、住宅そのものよりも耐用年数が短いものに関して、清掃や点検・修理・改修などが容易にできるような措置が講じられていることが条件です。

維持管理対策等級や更新対策等級といった、細かな基準が設けられています。

高齢者対策(共同住宅のみ)

将来的に高齢者が利用する状況に置かれている住宅において、バリアフリーや手すりなどの改修工事に対応できる措置が取られていることが条件です。

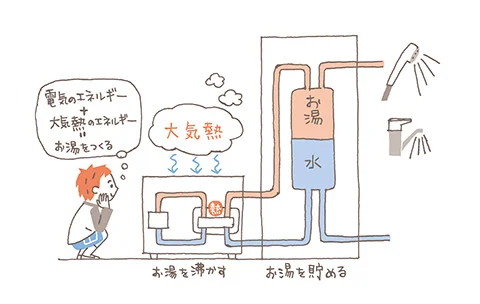

省エネルギー

必要な断熱性能を持ち、省エネルギー性能が確保できる設備や資材が必要に応じて使われていることが条件です。

冷暖房機器に頼らずとも快適な室内空間が確保できているということが重要です。

住戸面積

良好な居住水準を確保するための広さがあることが条件です。

一戸建て・共同住宅それぞれに床面積の基準が設けられています。

維持保全管理

建築当初から将来を見据えた維持保全計画が策定され、定期点検や補修作業が容易に行える措置がとられていることが条件です。

災害配慮

災害発生のリクスのある地域においては、そのリスクの高さに応じて、所管行政庁が定めた措置を講じなければなりません。

長期優良住宅の審査は?

新築あるいは購入した住宅が長期優良住宅であると認定されるためには、ここまでにご紹介した基準をクリアする必要があります。

そして長期優良住宅の審査は、国が指定した機関を利用して行います。

各地方自治体にそれぞれの技術的審査を行う機関が設けられており、申請後、この機関を通して審査されます。

認定基準を満たした住宅は、行政機関へ申請後、指定された機関で審査が行われ、長期優良住宅であると認定された場合に限り、税金面での優遇措置を受けることができます。

なお、認定を受けた後も維持保全管理等の定期的な保全を行う必要があり、こうしたメンテナンス履歴はすべて記録・保存しておく必要があります。

長期優良住宅はコストが掛かる?

長期優良住宅制度を利用するうえで、事前に知っておいたほうがよい情報として「コスト」が挙げられます。

まず、長期優良住宅を申請するためには申請費が必要になります。

その金額は数万円というケースが多いようです。

さらに、長期優良住宅の認定基準のひとつである「維持保全計画」を満たすためには、定期的な点検や補修、メンテナンスを行わなくてはなりません。

住宅会社などに依頼して点検や補修を行ってもらうので、その都度かかるコストのことも把握しておきましょう。

こうしたコストを、長期優良住宅制度を利用するうえでのデメリットと感じる方も多いようですが、そのコストをネックと考える人を後押しする施策が税制上の優遇措置です。つまり優遇措置は長期優良住宅のメリットと考えることができます。

長期優良住宅に認定されると受けられる税制上の優遇措置

- 所得税の住宅ローン減税

- 所得税の投資型減税

- 登録免許税

- 不動産取得税

- 固定資産税

所得税の住宅ローン

住宅ローンを借り入れして取得した住宅が長期優良住宅の認定を受けた場合、新築してから13年間年末残高の0.7%が所得税から控除を受けられます。

長期優良住宅の場合は一般住宅に比べ最大控除額が13年間で273万円から455万円に引き上げられるため、最大で182万円の差が生じます。(2023年12月31日までに入居する場合。2024年以降は金額が変わります。)

所得税の投資型減税

一定の条件を満たした長期優良住宅の場合、住宅ローンを利用しなくても所得税が控除される「投資型減税」といった制度があります。

投資型減税は、長期優良住宅もしくは低炭素住宅と認定されたものだけが利用することが可能で、原則として1度きりの控除利用というのが特徴です。

長期優良住宅の建築にかかった費用(控除対象限度額650万円)の10%(最大65万円)が年末の所得税から控除されます。(2024年12月31日までに入居する場合)

登録免許税

不動産を取得するときに必要になる不動産登記。

土地、建物それぞれに登記が必要で、不動産価額(固定資産税評価額)の0.15%の登録免許税がかかることになっています。

長期優良住宅の認定を受けると、この税率が0.1%に優遇されるという措置がとられるようになります。(2024年3月31日までに取得した人が対象)

不動産取得税

土地や建物などの不動産を取得したときにかかる税金。不動産取得税は新築の場合、条件をみたせば固定資産評価額から1200万円の控除を受けられます。長期優良住宅の場合は、1300万円まで引き上げられます。(2024年3月31日までに新築された住宅が対象)

固定資産税

家を新築したり購入したりすると、土地や建物に対して固定資産税という税金がかかります。一般住宅の場合は、この固定資産税が3年間は2分の1に減額されます。

さらに長期優良住宅に認定されると、この減額期間が5年まで延長されます。(2024年12月31日までに新築された住宅が対象)

※2022年10月時点の情報です。住宅ローン減税や各種税金の優遇制度は税制改正により金額や期限が変更になりますので、利用される際は住宅会社へ確認したり、国土交通省のサイトなどを確認してください。

まとめ

長期優良住宅とは、「地球環境や国民の負担を軽減させるためにも、いいものをしっかり作って手入れをしながら長く使い続けることが大切である」とした、長期優良住宅法に基づいた住宅です。

長期優良住宅に認定される家を建てることで、私たちの生活をよりよいものにすることが、その目的です。

長期優良住宅の認定は、10の基準について国が指定した機関が審査します。認定を受けると、さまざまな税制上の優遇措置を受けることができます。

長期優良住宅を建てるには、まず家を建てる前にしっかりとプランを練ることが大切です。

特に、予算に合わせて納得のいく建築計画を立てるには、やはりプロの力を借りましょう。

長期優良住宅について、しっかりと把握している住宅会社を探すことから始めてみてください。