日本:オリンピックとパラリンピックに関する教育支援東京都練馬区立田柄第二小学校での授業実践

![]()

パナソニックでは、2020年東京大会に向け、学校での実施が加速されると考えられているオリンピックおよびパラリンピック教育の動向を見据え、2015年に「オリンピックとパラリンピックを題材とした教育プログラム」を独自開発し、学校への提供を開始しました。 今回は、中学・高校生向けである本プログラムを小学生向けにアレンジし、授業実施された東京都練馬区立田柄第二小学校の吉田先生の実践事例です。

≪概要≫

実施プログラム: オリンピックとパラリンピックを題材にした教育プログラム

・プログラム①「大会の意義とそれを支える人々」

・プログラム②「多様性と国際理解」

・プログラム③「テクノロジー&イノベーション」

・プログラム④「多様性と共生社会」

日 時:プログラム①(1時間) 2017年10月10日(火) 8:45~9:30

プログラム③(1時間) 2017年10月18日(水) 8:40~9:30

プログラム④(1時間) 2017年10月24日(火) 8:45~9:30

プログラム②(1時間) 2017年10月31日(火) 8:45~9:30

実施校:東京都練馬区立田柄第二小学校 吉田光男 先生

授業枠:総合的な学習の時間

児童:6年生 34名

授業を実施していただいた吉田先生の声 本プログラムを小学校で活用できるようにするために工夫したことは、「ねらい」を明確化させることです。

本プログラムを小学校で活用できるようにするために工夫したことは、「ねらい」を明確化させることです。

小学生の児童が「どのように課題意識を持ち、考えるか」

「どのような言葉で伝わるか」など、児童の立場になって授業構成を考えました。

<吉田先生のアレンジポイント>

◆授業全体を通して

・オリジナルの学習プリントを用意。

表面:「学ぶ」「観る」「する」「支える」の視点を記載し、自分はどんなことをしたいか記入する欄を設けた。

裏面:4時間の授業をそれぞれ振り返る感想シートをつくり、毎回、前時の授業を振り返る際に活用した。

・難しい言葉は、児童にとって身近な言葉に置き換えた。

例)共生社会="どんな人でもともに協力していく社会"

・ブレインストーミングの手法を用いることで、積極的に他の児童の意見を活用しアイデア提案が活発になった。

◆プログラム①

・ワークシートをA3サイズにそれぞれ見やすく拡大印刷しラミネートしたものを、グループに一枚ずつ配布し、意見交換の活発化につなげた。

◆プログラム③

・ワークシートは、文字だけでなくヒントとなるイラストが描かれたものを用意し、児童の思考支援につなげた。

プログラム①~④までを4回(1回=45分)の授業で実施しました。小学生には、「パラリンピック」や「共生社会」という言葉に馴染みがないため、「PG①⇒PG③⇒PG④⇒PG②」の順番で授業を進めることで、オリンピックやパラリンピックにどのような人が関わっているのかを理解させ、まとめとして共生社会に必要な「自分たちにできる"おもてなし"」を様々な人の立場を踏まえ考えることができました。今回は、プログラム①とプログラム③の授業の様子の一部をお伝えします。

プログラム①「大会の意義とそれを支える人々」

オリンピックとパラリンピックを「支える」人々に焦点をあて、大会が大勢の人の様々な役割によって支えられていることを学びます。

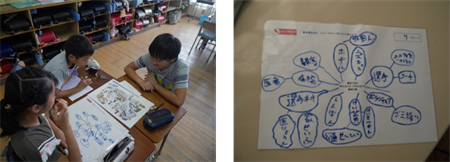

まず、「オリンピックと聞いて」それぞれがどのようなイメージを持っているか、付せんに書き、クラスで共有しました。その後のワークでは、東京2020大会にかかわる人々がどれほどいるのかイメージマップとヒントとなる絵の拡大コピーを使って、3~4名のグループでイメージマップを書いていきました。イメージマップは、授業後、教室の壁に貼って授業成果の"見える化"をしました。イメージマップのワークは、ヒントとなる絵も一緒についていることで、子どもたちが自由に考えることができ、多様な意見を引き出すことができました。

プログラム③「テクノロジー&イノベーション」

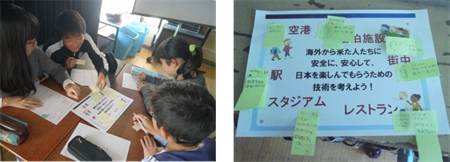

東京1964オリンピック・パラリンピック競技大会をきっかけに、どのような技術革新が起こったかを知り、東京2020大会が行われる未来の社会にあるとよい技術を考えました。授業の始まりは、児童の考えを引き出すために前時の授業の感想を全体で発表することから始めます。ワークでは、「2020年にあるとよい技術のアイデア」をグループで出し合いました。具体的には、グループに一つずつ、アイディアを出すヒントとなる「空港」「駅」「宿泊施設」「街中」「スタジアム」「レストラン」などの「場所」がイラストとともに書かれたオリジナルのA3ワークシートを配り、それぞれの「場所」で考えられるアイデアを付箋で貼っていきました。付せんを貼る際には、ブレインストーミング方式で、必ず自分のアイデアを読み上げ、他人の意見を否定せず、積極的に他の意見を活用してたくさんアイデアを出していきました。アイディアの中には、「タクシーに通訳システムをつける」、「言語を選べるパット式メニュー」、「英語を聞けるヘッドホンを街中に置く」等の意見が出ました。 吉田先生が語るパナソニックの教材の魅力

吉田先生が語るパナソニックの教材の魅力

・児童には「オリパラ教育」を通して自分が大人になった時の未来を想像してほしいという気持ちがありました。「こんな仕事に就きたい」等、それぞれが未来を考えるきっかけを作りたく、その点においてパナソニックならではの「映像教材」があって良かったです。また、提供の映像教材だけではなく、パナソニックの動画共有チャンネル「※チャンネルパナソニック」も授業に活用することで、実際にどのような技術があるのか、先端技術も知ることができ、児童の学びが広がったと思います。※授業で活用したパナソニックチャンネル "「おもてなし」パナソニックの例"・「オリンピック・パラリンピック」と聞いて児童が想像できることは限られていますが、今回の授業を通して、「大会を裏で支える人々」、「パラリンピックを目指す人々」、「障害を持ちながら働く吉備の工場の方々」等、様々な人の姿や想いを知ることができたのがとてもよかったです。