本展は当館の開館20周年を記念する展覧会のひとつとして開催されました。帝国ホテル二代目本館の竣工から100年を経た記念の年でもあったことから、アメリカの関係者たちの賛同を得て、コロンビア大学エイヴリー建築美術図書館よりライト旧蔵のドローイングの出品が実現し、国内3会場巡回(豊田市美術館、青森県立美術館と)で開催いたしました。日米共同キュレーションにより、グローバルアーキテクトの先駆として現代の視点で七つの切り口からライトを再評価した展覧会でした。

本展は当館の開館20周年を記念する展覧会のひとつとして開催されました。帝国ホテル二代目本館の竣工から100年を経た記念の年でもあったことから、アメリカの関係者たちの賛同を得て、コロンビア大学エイヴリー建築美術図書館よりライト旧蔵のドローイングの出品が実現し、国内3会場巡回(豊田市美術館、青森県立美術館と)で開催いたしました。日米共同キュレーションにより、グローバルアーキテクトの先駆として現代の視点で七つの切り口からライトを再評価した展覧会でした。

ライトが建築家として歩み始めたのは世界で近代化が進んだ時代でした。セクション1では初期のキャリアとその背景となったシカゴの街、そしてモダン都市へと変貌した東京にも着目しました。またライト自身がキュレーションした1914年の展覧会で展示された磯田湖龍斎らの浮世絵を、専門家による調査で特定し、新しい建築の提案につながった浮世絵や日本文化からの着想についても様々な事例で紹介しました。

ライトが考える有機的建築とは気候や環境にかなった人の生活を豊かにする建築です。このセクションでは、建築とランドスケープデザインにおいて、ライトがつねに関心を向けた、アメリカ中西部、南西部のアリゾナの砂漠地帯、イタリア、日本と、各地の地形や植物とのかかわりを紹介しました。

20世紀初頭は教育も近代化した時代でした。このセクションではライトが手がけた幼稚園や学校、また、そこで行なわれた実践的な教育を推進した先進的な女性たちとの交流に、あらたなスポットをあてました。

帝国ホテル二代目本館は、水平性と垂直性、ミクロとマクロ、多様な文化からの着想、装飾と素材など、様々な関心が同時併存する、ライトを最もよく表す作品として位置付けました。京都工芸繊維大学KYOTO Design Labの協力を得て最新技術の3D計測&3Dプリントで複製された100年前の帝国ホテル模型(原型は京都大学所蔵)は、竣工当時の姿の全貌をうかがい知ることのできる資料として好評を博しました。

ライトの建築教育の拠点で学んだタリアセン・アプレンティスの磯矢亮介氏の協力により、ユーソニアン住宅の玄関から居間の部分の原寸大模型をつくり、ライト建築の空間を体感いただきました。ライトは低価格で質の高い住宅をつくることに生涯こだわりユーソニアン住宅を完成させました。また微視的視点と巨視的視点を自由に行き来するライトの考え方に通底するユニットの考え方の展開を、フレーベル恩物から、ドヘニー・ランチ宅地開発計画のドローイングに至るまでご覧いただきました。

有機的建築と提唱するライトは自然を参照して建築の構造を考え、工法のイノベーションにも取り組みました。ジョンソン・ワックス・ビルの本部棟には、網目状の鉄筋が柱内部に張り巡らされ、植物の導管のように中心が空洞になっている「樹状柱」が立ち並んでいます。また樹木の根、幹、枝の基本構造にならったタップルート(主根)構造を持つプライスタワーを、新規制作の模型(兵庫県立大学環境人間学部・水上研究室)で紹介しました。

ライトは91歳で亡くなるまで執筆、講演会、展覧会、また戦後はテレビ出演と、様々な手段を講じて自身の建築に対する考え方を広く世界に向けて発信しました。このセクションでは日本のみならず、イタリア、オランダ、フィンランドから提供された資料も展示し、グローバルアーキテクトの先駆としてのライトを紹介しました。

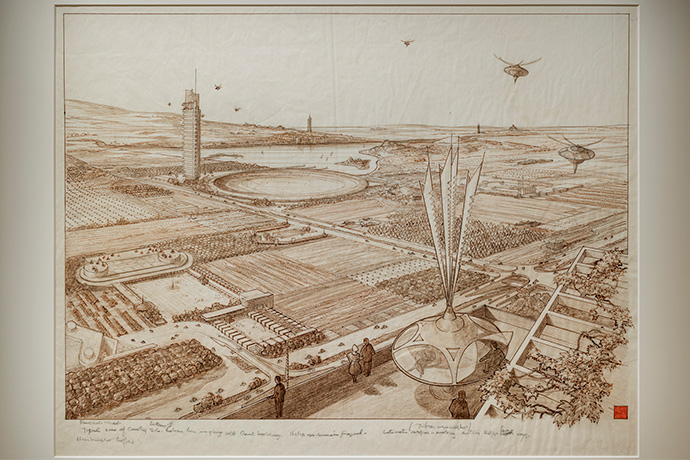

展覧会の最後は、田園地帯に広がる生活と労働のラディカルな再構築であるリヴィング・シティ構想のドローイングで幕を閉じました。ライトの提唱による、情報と輸送手段の発達によってコミュニティがネットワークされた離散型社会は、コロナ禍を経てふたたび関心を集めています。ライトの構想にもとづいてスペインのロメロ氏が制作したCGアニメーションも楽しんでいただきました。

山邑邸を中心に日本での実作をご解説いただき、ライトの有機的建築にかかわる自然観について興味深いお話をいただきました。林愛作邸についての重要な発言も聴衆から寄せられ意義深い会となりました。

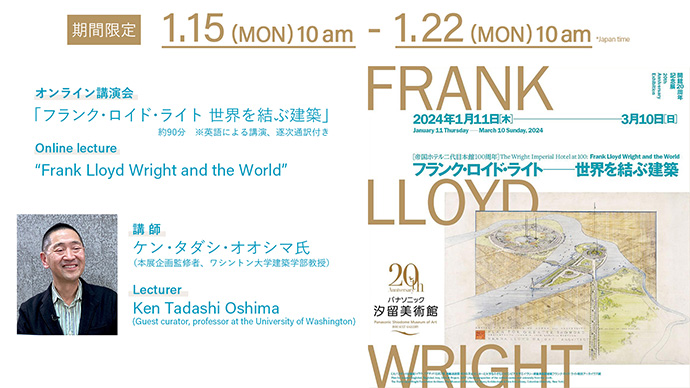

ニューヨーク近代美術館で2017年に開催された「フランク・ロイド・ライト生誕150周年:アーカイブを紐解く」展の企画にも参画され、今回も展覧会を監修いただいたオオシマ先生。トランスカルチュラルな視点から建築史を研究される先生ならではの、詳細な見どころ解説でした。