ウェルビーイング

2021.06.30

【後編】オフィスを、生産性・創造性を高める場所へ

Well-beingの視点から紐解く ワークプレイスこれからのあり方

対談メンバー

小島 玲子 氏

株式会社丸井グループ執行役員CWO(Chief Well-being Officer) / ウェルネス推進部 部長 / 医師 医学博士 / 専属産業医

田中 宣仁 氏

パナソニック株式会社ライフソリューションズ社東京汐留ビル健康管理室 / 産業医

庄野 善雄

パナソニックEWネットワ―クス株式会社 代表取締役社長

コロナウイルス感染拡大によって、リモートワークが定着する企業も増えている中、オフィスの意味が、今改めて問われています。

丸井グループで「ウェルネス経営」に取り組まれている小島氏によると、コロナ以降でWell-beingの重要性も高まっているといいます。これからのあるべきワークプレイスとはどのような場所なのか語り合いました。

コロナ禍の劇的な変化が、

Well-beingの重要性を加速させている。

小島:Well-beingとは、イタリア語の「benerssere(ベネッセレ)」を始源とする言葉で、「良く在る」「良く居る」ことを意味します。健康の定義であるとともに、実感としての幸せ、豊かさを表す言葉です。「幸せ」と訳されることが多いのですが、個人の幸せだけでなく、「調和した状態」をさす、広い概念です。

近年Well-beingが注目される背景には、物質的にも経済的にも豊かになっているのに、多くの人が生きづらさを感じている現状があります。経済社会のあり方を再考し、人々が実感としての豊かさや「しあわせ」を感じられる、調和した社会を創ることが求められているのだと思います。

これまでの世界の研究から、人々の主観的なWell-beingの指標が悪化すると、広くは社会に混乱を及ぼすことが報告されています(イギリスの欧州連合離脱やアラブの春など)ニュージーランドでは、Well-being大臣という役職があり、国家予算に関しても国民のWell-beingを一つの軸として国家施策を検討する国も出てきています。

庄野:コロナ以降、働き方が大きく変わっています。Well-beingを取り巻く企業の状況はどのように変化しているでしょうか。

小島:コロナの前からある流れが、加速していると思います。変化や困難の多い社会で、物質的な豊かさよりも、心を豊かに幸せにする経験や体験が、より重視される時代になっていると感じます。不安が大きい社会のなかで、一人一人が安心して、自分の力を発揮できる、生きやすい社会を多くの人が求めているのではないでしょうか。

田中:私も同じく、コロナを通してWell-beingがますます世の中的にも注目されるようになったと感じています。人との交流が難しい中で、自分はどうしたいのか、そしてどうありたいのか、一人ひとりが向き合うことが求められています。

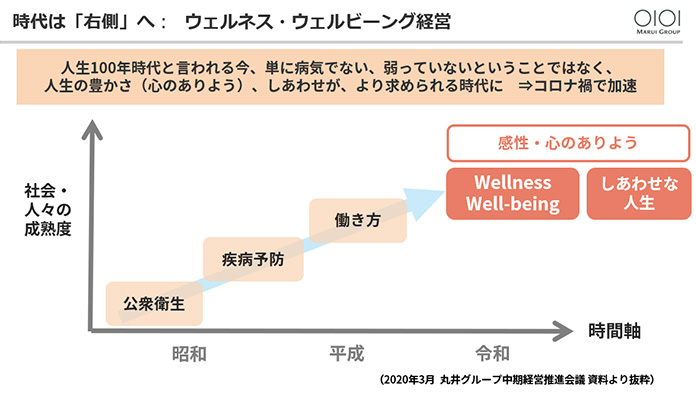

小島:この図は、昭和・平成・令和と時代が移り変わる中で健康の施策で重視されるようになった要素の変化を表しています。戦後は「公衆衛生」、その後は「疾病予防」、近年は「働き方」というように、時代によって重視される領域は拡がってきました。人生100年時代と言われる今、「どのように心豊かな人生を送るのか」は一人ひとりにとって大切な問題です。コロナ禍は、「自分にとってのより良い時間とは、どのようなものか」という、自分の人生への価値観を見つめ直す、大きなきっかけになったのではないかと思います。

出社するのは、当たり前ではなくなった。

職場は、わざわざ行きたくなる場所へ進化するべき。

田中:今までオフィスで集まることは、ごく当たり前なことでした。しかし、現在は人が集まること自体が、特別なことといえるのではないでしょうか。これからのオフィスは、みんなが集まることの価値を最大限に発揮できる場所になっていく必要があると思います。

庄野:今はオフィスに来ることよりも、リモートワークが新しい働き方として定着しています。コロナが収束したとしても、この働き方は変わらないと思っています。しかしリモートワークは、社会から孤立することにつながりかねない懸念があります。私たちの会社でも、「しばらく誰とも喋っていない」という声が聞こえてきたこともあります。昨春の緊急事態宣言が一度緩和されて、社員同士がリアルに会っている時の顔を見ていると、みんな嬉しそうな顔をしていました。人と人との交流が、どれだけ大切なのか感じることができた瞬間でした。

小島:コロナでリモートワークは多くの会社で当たり前になりました。つまり、オフィスは、わざわざ出勤することに見合うだけの価値を生み出せる場所であることが必要になったということだと思います。

一人ひとりが強みや能力を発揮し、リアルで会うことによってその相乗効果を生むことのできる場にすることが今まで以上に、求められるようになっています。

庄野:自宅で仕事をするよりも、生産性が高まる、あるいは創造性が得られる、そんなオフィスにすることが大切だと思っています。たとえば、ハード的な工夫でいうと映像や音によって自然を感じるリラックススペースや、集中スペースをつくることができます。私たちパナソニックEWネットワ―クスとしては、皆様の業務内容や、心身の状態にそった場所で働けるようなサポートができればと考えています。

ファシリティ×コンサルテーション。

オフィスの価値を高める

庄野:私たちは、集中できる環境や、快適でエコな環境をもとにオフィスの新たな価値を創出する「ファシリティ」だけではなく「コンサルテーション」も提供しています。コンサルテーションのサービスには大きく2つあります。

1つは「組織ネットワーク分析ソリューション」です。これはメールやオンライン会議システム、スケジュールなどから、組織のネットワークを分析。どの部署との接触回数が多いか、外部との接触回数などを分析することで、組織の健康状態を可視化することができます。

田中:人と人の交流など、リアルに集まることの価値をサポートするようなテクノロジーはこれからますます重要になりますね。「職場の中で有効なコミュニケーションが生まれているのか」「有効な人脈が形成されているか」「集中できているか」「会話を通して創造性が高まっているのか」など、テクノロジーによって、見える化し、向上していくことが大切です。その場にいることの価値を創出するオフィスが、今まさに、求められていると思います。

庄野:創造性という観点から申し上げますと、組織間の連携も重要と考えています。同じ組織の中にいると同質化してしまい、発想が広がりにくいという場合があります。自由な発想が生まれるように、日程を決めて自然を感じられる空間で会議を行うことも大切です。オフィスを特別にするためには「ファシリティ」と、データ分析にもとづいた「コンサルテーション」の両方を活用することで、新たな運用の発想が生まれると考えています。我々は、お客様にご提案を行うだけでなく、自社のワークプレイスを実験場のようにとらえて、データを駆使しながら課題に対してのアプローチを重ねています。

小島:とても良い取り組みですね。何か具体的な事例などはありますか。

庄野:在宅勤務中の社員の孤立を防ぐため、こまめにミーティングをしてほしいと管理職にメッセージを送りました。その結果をデータとして可視化したところ、チーム内のコミュニケーション量が大きく増加したことがわかりました。ともすれば、蛸壺化するリスクもあるのですが、一旦は、孤立化するリスクを防いでくれた。こうした変化を、データを通して検証し、具体的なアクションにつなげていくことが大切だと考えています。まずは、自社の社員たちが、いきいきと働けるような環境を構築し、そしてその成果を、我々のお客様にも自信を持ってご提供していきたいと考えています。

庄野:当社は、「世界中で、お客様それぞれに最適な安全で生産性の高いワークプレイスを提供する」をミッションとして掲げています。その結果として、「全員が人生を楽しみ、仕事を楽しんで輝きを放つ」というバリューにつなげていきたいと思っています。私たちは、もともとネットワークインフラを構築したり、構築するための主要な製品であるスイッチングハブの製造を行ってきました。しかし、今はそれだけでなく総合して、ワークプレイスインテグレーション事業として、ミッション、バリューを実現していく、そのためにこれからも挑戦し続けていきます。小島先生、田中先生に教わったWell-beingの思想も取り入れながら、人がいきいき働ける場所を提供し続けていきたいと思います。貴重なお時間を頂き、ありがとうございました。

田中:ありがとうございました。今回の対談でお話しした「Well-being」に関する内容が、より良いワークプレイスづくりに少しでもお役に立てたら嬉しく思います。

小島:人がいきいきと幸せに働けるオフィスが、一つでも多く生まれることを楽しみにしています。本当にありがとうございました。

関連記事

-

【前編】病気じゃないことが、健康ではない。

肉体的、精神的、社会的に、社員を満たす!

Well-beingな組織変革ウェルビーイング

2021.06.30

-

【中編】マイナスを0へ。そして、0からプラスへ!

丸井グループ×パナソニックグループ 対談で紐解く

ワークプレイスにおけるWell-beingの取り入れ方ウェルビーイング

2021.06.30