デザインがつなぐ、センシング技術とユーザビリティ。

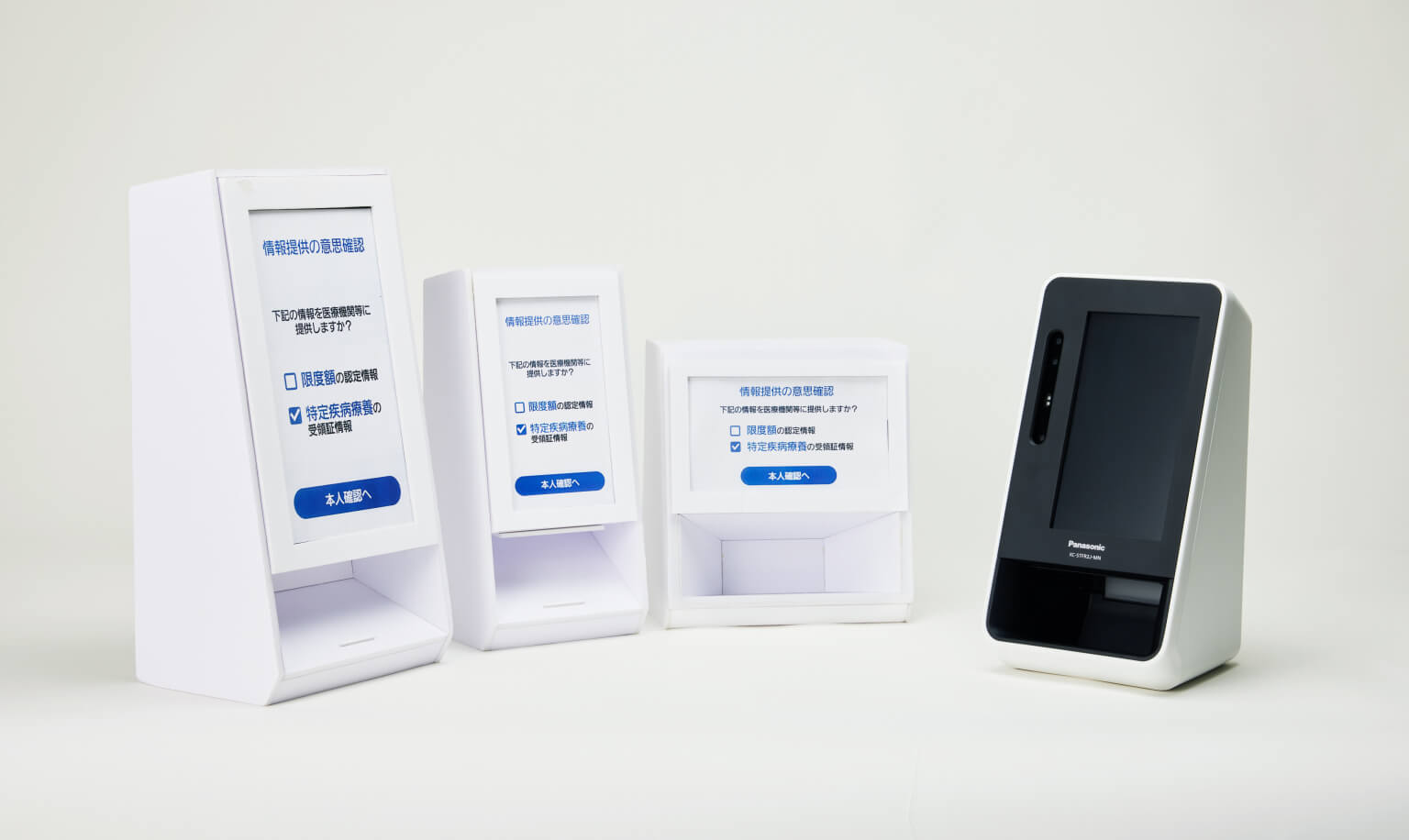

「顔認証付きカードリーダー」

- デザインセンターデザイナー

- 山本 悠平

- パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社機構設計

- 石田 岳史

- パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社事業企画

- 吉永 国弘

- パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社事業企画

- 永石 裕二

パナソニックは社会課題の解決を目指し、60年以上にわたり企業や公共機関に向けてセキュリティカメラや認証機器の高性能デバイス、システム、ソリューションを提供。その核となるセンシング技術を磨きあげてきた。その代表的な技術の1つが、羽田空港など出帰国手続きに利用される顔認証ゲートやオフィスビルの入退室を管理するシステムなどに採用されてきた顔認証技術である。この技術とマイナンバーカードを組み合わせて、医療機関、薬局の事務手続きを簡略化しようという取り組みが厚生労働省のもとで進められてきた。その際、医療機関や薬局で本人確認を行う端末となるのが顔認証付きカードリーダーである。

初めて触れた方が

自然で使いやすいデザイン。

現場センシングの技術は精度や信頼性がもっとも重要である。そのため製品化を進める際、設計や部品レイアウトがほぼ決定した後、仕上げをデザイナーに依頼されることが多かった。その段階ではもはやデザインを大きく変更することはできない。しかし今回のプロジェクトは通常とは進行が違った。設計が何も決まっていない初期の段階でデザイナーの参加が求められた。その狙いはどこにあったのか。

- 吉永:

- この端末はいい意味で見た目勝負になる、そう考えたからです。直感的にパッと使いやすさが感じられること。つまり、端末の佇まいやデザインが性能そのものを表すと考えたのです。もう1つ決定的だったのは、この端末を設置される医療機関や薬局の方が、厚生労働省のWEBサイト上で端末を選び、購入を申し込むというしくみが採用されたことです。「あっ使いやすそうだな。」「コンパクトで場所を取らなそうだな。」ユーザビリティを追求したデザインが勝敗を決めると考えました。

- 永石:

- 社会のインフラとなる製品であるため、技術的な規格は国によって定められていたので各社横並びになります。また国からの補助金を活用できる製品なので価格帯も差がつかないことは想定できました。その条件の中でパナソニックのDNAとは何か。家電も作っている親しみやすさ、使いやすさを徹底的にアピールしよう。そのためにはデザインが鍵になると考えたのです。

- 石田:

- B to B向けの製品において設計前にデザインを依頼することは異例です。しかし今回は搭載予定のデバイス情報を先に渡して、デザイン先行でプロジェクトを進めていきました。デザインの大枠が決まった中で性能を担保しなければならないので設計のハードルはぐんと上がります。具現化にあたってはかなり苦労しました。しかし、顔認証をはじめとしたパナソニックのセンサー技術を社会に向けて広く発信していきたい、という全員の熱意の方が勝ったのだと思います。

開発のベクトルが1つになった

1回目のデザイン提案。

コンパクトにすること。接地面積を小さくして、狭いスペースに置けること。デザインの要件として決まっていたのは2つだった。しかし、色や形だけをデザインしても、技術やスマートセンシング事業センターの方向性を束ねることはできない。デザイナーはパナソニックの原点である「お客様の使いやすさ」をデザイン面から追求しようと考えた。

- 山本:

- デザイナーにとってプロジェクトの上流から開発に携わることができるのは大きなチャンスです。企業に属するインハウスデザイナーの最大の武器であるデバイスや機構を理解した上で形にするというスキルを、早い段階から活かすことができるからです。今回最初に決めるべきは端末全体の物量感だと考えました。医療機関の受付スペースに設置できるコンパクトさ、お年寄りにも見やすい画面の大きさ。矛盾しあう2つの課題を両立させるにはどうあるべきか。通常であればデザインモックの実物を目の前に全員で検討を重ねるのですが、新型コロナ感染症による外出自粛が始まった時期に重なったため、通常のモックを製作できず、紙を切り貼りして簡易的なモックをつくり、まだ使い慣れないWEB会議上でプレゼンしました。

- 吉永:

- スマートセンシング事業センターでは、画面モニターのサイズと画面の向きについて意見が割れていました。接地面をコンパクトにするには7インチがいい。しかし、その画面サイズでは高齢者は文字が読めないのではないか。その意見を1つにまとめてくれたのが一回目のデザイン提案だったのです。画面の大きさ、置き方、文字の見え方が比較できる実寸大のペーパーモックを見た瞬間、「よし、7インチ、縦置きでいこう」。このとき、開発のベクトルが1つになりました。

- 石田:

- 簡易的なモックを見てすぐに、「なるほど、こういうものを作りたいのか」とデザインの意図が理解できたので、あとは実際に手を動かして形にしていくしかないと腹を決めました。機構やデバイスの視点から見ると、カードの券面を正確に読み取るために外光の反射を防ぐことが最重要課題でしたが、第1回目のペーパーモックには既にカードの読取位置を傾斜させることで光を防ぎながら奥行きをカットするという技術的なアイデアが盛り込まれていました。

- 山本:

- デザインコンセプトを組み立てるにあたって重視したのは「お客様への配慮」を徹底することです。サイズや大きさだけではなく、このカードリーダーを使用するお客様は2通りいらっしゃることに気がつきました。端末を正面から見たとき、すなわち患者さんの使いやすさだけに目を向けがちですが、実は医療機関の受付に座る方は端末の背中側を常に見続けることになる。圧迫感が少なく、待合室の患者さんを見渡すときの視線をさえぎらない。すなわち、後から眺めたときのボリューム感も大切にすべきだと提案しました。

- 永石:

- デザインの方向性は決まったものの、動作モックの提出期限までは約1ヶ月しかなく、すぐ機構設計の石田にどうやって間に合わせるかを相談しました。石田からは「絶対無理! やってもハリボテ」と言われたのを覚えています。それからは業者選定、仕様策定、デザイン設計、予算確保に奔走、2週間後に石田から「なんとか完成しました!」と見せられた時の衝撃は忘れられません。「えっ~、できてるやん!」その後、この動作モックは全国の医療機関への説明に使われるなど、シェア獲得のために大活躍したのです。

ユーザー視点のデザインが

6割に迫るシェア獲得につながった。

パナソニックの顔認証付きカードリーダーは全国の医療機関から高い評価を受け、当初の予定を大きく超えてシェアの約6割を獲得する勢いとなった。その成功の要因となった、デザイナーとの共同で開発を進めていくことのメリットを聞いてみた。

- 吉永:

- 開発の現場はどうしても技術主導。社会のインフラに近いところの製品を世の中に送りだすときには、何よりも安心・安全が優先です。しかし、本来は技術とデザインは融合していなければならない。その間を取り持つことはスマートセンシング事業センターの役割だと思います。自分が購入者の場面では色や形も含めたデザインを気にするのに、モノづくり、モノ売りの立場になると、いきなり信頼性しか目に入らなくなる。それではユーザビリティを追求した製品を生み出していくことはできないと思っています。

- 石田:

- プロジェクトの進行中は、技術者の立場からデザイナーとずいぶん激論を戦わせました。しかし、個人的にはデザインが好きで、正直、デザイナーを志望したこともあります。お客様にとって使いやすいものを創っていくときに、デザインの目線で見るか、技術の目線でみるか、役割の違いだけであって、同じものを目指していると考えています。私が考えるデザインの魅力とは、色や形だけではありません。ユーザー視点に立った本質的な深いところから考え抜かれたデザインコンセプトを見せられたら、パナソニックの技術者の多くが心を動かされると思います。

- 永石:

- 顔認証をはじめとした現場センシングの世界では、場面に応じて最適な使われ方を考える力が必要になってきます。そのときにイメージを描くことができるデザイナーの職能は、課題を明確にするとともに開発チームが目指すべき方向性を照らしてくれると思います。これまでも顔認証技術を使って空港のチェックイン端末を開発したのですが、その際、車椅子で搭乗する方のための目線の高さ、操作位置が重要なファクターの1つでした。今回も医療機関の受付台の高さ、スペースなどを算出しデザインにフィードバックしています。

- 山本:

- ビジネス視点だけでモノづくりを考えると理想論で終わり、技術が先行するとプロダクトアウトと言われ、デザインを優先するとデザイナーズモデルみたいな言われ方をします。どれもがハッピーな結果にはならないと思います。ビジネス、技術、デザイン、それぞれがバランスよくまとまり凸凹がなくなっていくと、自然にいいものが出来上がっていくのだと思います。

このプロジェクトの進行はコロナ禍で全国に緊急事態宣言が発令されている時期と重なる。メンバーが同じ場所に集まることができない。モノづくりの現場にとっては不利な状況が続くなかで、プロジェクトを成功に導いた最大の理由はパスワークだったという。パスを受け取るために、お互いのポジションを多少オーバーラップしてでも踏み込んでいく覚悟。自分の思い通りの位置にバスが来なくても、自ら受け取りにいく積極性。これらの姿勢は、ビジネス、技術、デザインが一体となってモノづくりを進める上で最も重要なことかもしれない。

Share the Project