テクノストラクチャー工法を知る 開発ヒストリー

STORY 01

テクノストラクチャーの産声

01

施主様に安心して暮らして頂ける住まいを

昔から日本人になじみのある「木」。木は環境にもやさしく、丈夫で長持ち。それは、法隆寺などの歴史的建築物を見ればおわかりいただけると思います。しかし、木には生育してきた縦向きの力には強く、横向きの力には弱いといった特性があります。つまり、柱のように木を縦向きに使う場合は十分な強度が期待できますが、梁のように横向きに使う場合は、強度が不足しがちになるといった弱点があります。

02

木造住宅に住みたいけれど…

新工法の開発に当たり、昔ながらの在来工法からプレハブ住宅まで、あらゆるものについてどのような工法が存在し、どのような住宅が建てられているかを調べました。調査の結果、まず明らかになったことは、現在建てられている戸建住宅の数でも「建てたい工法」でも、在来木造住宅がトップということでした。 ところが、現場では匠の技を持つ熟練工不足が深刻化しつつあり、建てる側の技量が性能に大きく左右する在来木造住宅において、性能に対する不安が次第に大きくなっていました。

一般的な住宅のほぞ加工。木の材料を切り欠いて部材を接合します。上の写真のように、木が極端に細くなる箇所があり、強度上不利となることもあります。

03

長く暮らせる住まいを

そこで「熟練した大工さんでなくても建てられ、かつ高品質な強い木造工法を」。このコンセプトが、新工法開発の原点となりました。

「家」は住む人・住む場所によって一軒たりとも同じものはありません。「お施主様が安心して長く暮らせる住まいは、その土地のことをいちばんよく知っている地元の住宅会社や工務店に建ててもらうのがいちばん」。

松下電工(現パナソニック ハウジングソリューションズ株式会社)が、「家」そのものではなく「工法」の開発を目指したのは、そんな思いがあるのです。

接合部には「ほぞピン」と「オリジナル接金物」を使用。高品質な住宅の安定供給を可能にしています。

04

開発メンバーの集結

「今までにない強い木造工法開発」のために、2つのテーマが掲げられました。まず、住宅の重みによって大きな負荷がかかる柱や梁に鉄骨を用いて、住宅の強度とプランの自由度を飛躍的に高めること。そして、その強さの裏付けとして、一軒一軒すべての住まいで構造計算を行うこと。これは、職人技に頼りがちだった木造工法の常識をくつがえすほどの難事業。おぼろげに見える新工法の姿に向かって、手探りの開発が始動しました。

05

第一の目標を設定

開発メンバー集結当時は、建設省(現在の国土交通省 以下略)の外部団体である「財団法人日本住宅・木材技術センター」(以下住木センター)によって、「木造住宅合理化システム認定」が始まったところでした。これは「良質で適切な価格の木造住宅による、合理化した生産供給システム」と判断されたものに与えられる認定です。

まず第一の目標を、この認定を得ることに定めました。

(平成5年10月施工)

06

新工法誕生へ

「躯体の一部に鉄を組み合わせた、高強度を実現する新工法」に向けて、開発が急ピッチで進められ、少しずつその仕様が固まっていきました。そして検討を重ねていく中で、曲げ方向に力がかかる梁には曲げ強度の高い鉄骨を、圧縮方向の力がかかる柱には圧縮強度の高い木材を使用することに決定。さらに接合方法はどうするかなど、毎晩遅くまで調査・検討を重ね、少しずつ新工法の形をつくりあげていきました。

07

工法名の決定そして本格開発へ

そして新工法の内容がほぼ完成に近づいたころ、開発メンバーは両手に持ちきれないほどの資料を抱え、一路東京へ。苦労の甲斐あって、平成6年(1994年)5月には、ついに住木センターの認定規準をクリアし、合理化システム認定を取得。

工法名は、匠の技(テクニック)とテクノロジーの融合した(→テクノ)構造体(=ストラクチャー)という意味合いを込めて、「テクノストラクチャー(工法)」に決定。いよいよ発売に向けて本格的な開発が始まろうとしていました。

08

財団法人日本住宅・ 木造技術センターについて

上記センターでは、平成6年(1994年)より、「新世代木造住宅供給システム」認定事業も行っています。認定対象は『先進的な企業などによって開発された、木造軸組み住宅にかかわる営業から設計、資材調達、施工、維持管理までの一貫した生産供給システム』であり、『大工・工務店がオープンな形で活用でき、かつ供給される住宅の品質、性能および生産性の向上と生産現場の省力化が推進されるようなシステム』です。

STORY 02

3つの課題への挑戦

01

待ち受けていた3つの難問

本格的な開発がスタートしたテクノストラクチャー。しかしそこには3つの難問が待ち受けていたのです。

発売に向けて本格的な開発をスタートさせた開発スタッフを待ち受けていた「結露対策」「構造計算の確立」「施工性の向上」という3つの課題。

そこで開発に新たなメンバーを加え、チームを再編。3つのテーマに分かれて課題をクリアするべく開発が進められました。

02

結露対策をどうするか?

構造体に強度を持たせるため、梁に「鉄」を使用したテクノストラクチャー。まず、ぶつかったのが梁の「結露」という問題でした。 結露とは一般的に、空気中に含まれた水蒸気が冷たい外気によって表面温度が低下した窓や壁に触れ、水滴となって付着する現象をいいます。金属は熱や冷気を通しやすい性質があり、結露が起こりやすいため、テクノビームにとって結露対策が非常に重要な課題となりました。

結露対策に有効な主な手段は、冷気を伝える部分の断熱と余分な湿気を排出する通気の確保。開発メンバーは、寒さの厳しい北海道・帯広にある松下電工(現パナソニック)試験場に試験棟を建設し、検証をスタート。連日連夜、早朝から深夜まで氷点下20℃を下まわることもある極寒の地で、冷え込み時のテクノビーム表面や壁内の温度分布を調べ続けました。 壁内に湿気をためないための通気の工夫やテクノビームへの専用断熱材の開発、また外気にもっとも触れるバルコニー部分の断熱性能の強化など工夫を重ね、一つ一つ細かに仕様を設定していきました。そして、ついに結露対策が完了。冬の寒さも緩みはじめたころでした。

03

木造住宅に安心な、「構造計算」を

実験によりさまざまな仕様が決定されていく一方、テクノストラクチャー開発の最大テーマでもある「構造計算」の構築へ、急ピッチで作業が進められていました。部位によって接合強度が異なり、材質・長さ・太さなどの異なる部材を使用する木造住宅にとって、その「強度」を客観的に計算することは非常に難しく手間のかかる作業です。当時、木造住宅で構造計算が行われていたのは3階建住宅くらいで、通常、構造強度は熟練工の経験・知識・勘に委ねられるのが当たり前の時代。そんな中、あえてその困難に挑んだのは、木造住宅の強度をしっかり確保し確実なものにすることが、「安心して長く暮らせる住まいを」というコンセプトに対して必要不可欠だったからです。

目指したのは、一般的に使用されることが多い簡易的な構造計算レベルではなく、住宅クラスの建築物ではあまり使われない高度な3次元構造解析を行うシステム。これは、住宅のプランを入力することで、構造計算から伏図などの関連図の出力、構造材の拾い出しまでを一貫して行い、部材の配置を決めると、コンピュータが構造部材(柱・梁・筋かい等)の1本1本に加わる力を検証し、強度確認及び構造計算を行うというものです。しかし、構造仕様自体がまだまだ開発途上という段階。システムを開発するための細かい条件がそろった状態ではありませんでした。仮説をもとにプログラムを組んでは検証し、不具合を見つけては一つ一つつぶしていく・・・。そんな手探り状態の作業を繰り返し、発売に向けてプログラムが作り上げられていきました。

04

施工性が悪くては意味がない!

「いくら高品質、高強度な住宅を実現する工法であっても、施工しにくければ意味がない」。工場生産されるテクノビームをはじめ、主要構造材の標準化を進めながら、実際の現場での省施工化を目標に、構内で試作棟を建設。開発メンバーも自ら工具を手に、検証作業を進めていきました。検証作業は6月からスタートし、5ヶ月間で実際の住宅の骨組を2度も建設しては取り壊すという、大変な施工確認実験となりました。朝7時から作業を開始し、日が暮れてからは反省会と翌日以降の作業へのフィードバックの日々が続くのでした。

05

改善項目を一つ一つクリアそして迫る震災

日々のフィードバックの中で「階段ののぼりきり部には木材を使用すべき」、「屋根の納まりはこの方がいい」など、次々と出てくる改善項目を一つ一つクリアしていきました。テクノストラクチャーの特長の一つ、可変空間提案にもつながる「フリーウォールシステム」への発想も、このような気の遠くなるような試行錯誤の中から生まれたものでした。

そして、3度目の試作棟建設検証作業が完了するころ、新しい年はすでにすぐそこまで来ていました。阪神・淡路大震災の起こる約1ヶ月前のことです。

STORY 03

信頼される工法を目指して

01

真価を世に問うとき 1月17日の大震災

3度目の試作棟が竣工し、無事新たな年を迎えたテクノストラクチャー。今まさに発売に向けて動き出そうとしたした矢先、突然襲った自然の猛威。それは、忘れることのできない大震災、「阪神・淡路大震災」の大惨事だったのです。

テクノストラクチャーの最終試作棟が建っていた大阪府門真市では震度5を記録(建設地は軟弱地盤上だったため、実際のゆれは震度5を上回るものと考えられました)。平成7年(1995年)1月17日午前5時46分のことでした。

02

試作棟は大丈夫か?

早朝に起きた大地震に飛び起きた開発メンバー。まだ、眠気の抜けきらない頭に真っ先によぎったのは「試作棟は大丈夫!?」という思いでした。幸いにも、震災の混乱に巻き込まれることのなかったメンバーは、慌てて試作棟の元に集合。試作棟へ向かう途中、頭に浮かんでいたのは「倒れていたら、テクノストラクチャーはおしまいだ」という祈りのような思いばかりでした。

03

ニーズの強まる 「地震に強い住宅」

震災時、ようやく現場までたどり着いたメンバーの目に飛び込んできたのは、堂々とそびえたつ「新しい木の家」でした。その姿は、開発メンバーには非常にたくましく、大きな存在に映りました。震災の被害が明らかになるにつれ、「地震に強い住宅」へのニーズは日に日に大きくなっていきました。そんな世間の声に後押しされるかのように、平成7年(1995年)6月、ついに熊本で記念すべき第一号邸が上棟。棟上げを見た現場の人々からは、「骨組みがきれいで、見ただけで強さが伝わってくる」と感嘆の声も上がりました。 そして、7月からはいよいよ全国に向けて出荷が始まりました。

04

市場に受け入れられない襲いくるジレンマ

耐震性の高い工法を待望する世間に、諸手をあげて迎えられ、爆発的に普及するかに思われたテクノストラクチャー。しかし、世間はそれほど甘いものではありませんでした。新しい工法への抵抗感、不安感・・・。「いいもの」であるという思いと、市場に受け入れられないジレンマが、開発メンバーを襲いました。何が問題か?現場での声を元に再び始まった改良の日々。市場からの要望、不満など一つずつ改善し、よりよいものとするために開発が進められました。

05

実大実験による確証と自信

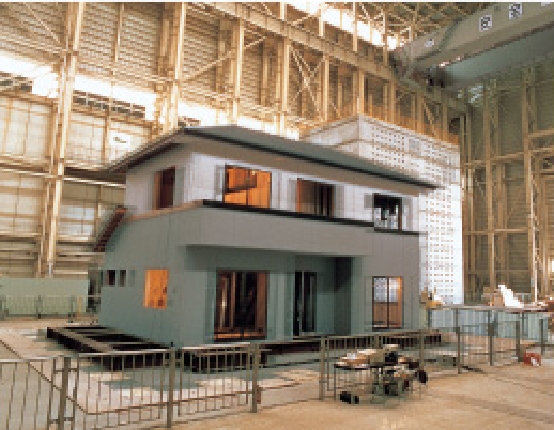

阪神・淡路大震災の詳細なデータがはじき出されたその年の12月には、そのデータを用いてテクノストラクチャーの強さを実際に確認するため、世界最大級の振動施設を持つ(財)原子力発電技術機構 多度津工学研究所にて実物大の住宅を使った耐震実験を実施(写真)。産学からの関係者が見守る中、耐力壁の量を減らしたり、仕様を変えたりしながら、計5回の振動実験を実施しました。実験後の調査では、主要構造体および接合金具の損傷、変形も見られないことが確認され、耐震性の確かさが実証されました。そして、この結果はメンバーに大きな自信を与えたのでした。

06

改良を続け 新商品・新仕様を開発

数々の市場の声にこたえるべく改良が進められたテクノストラクチャー。そのかいあって、徐々にその価値を認めていただけることが増え、各地に「テクノストラクチャーの家」が建てられるようになりました。

テクノストラクチャーの特長を生かし、さらに良い家となるよう新商品や新仕様に邁進。狭小地でも大空間を実現できる「Mフレームシステム」や2階や3階部分を1階よりもダイナミックに張り出させる「オーバーハング」、土地の活用度を高める「斜め壁」、バルコニーとリビングを一体化させる「フラットバルコニー」、さらい繰り返す強い揺れに安心をプラスする制震ダンパー「テクノダンパー」など、施主様の要望に応える部材や仕様を開発しています。

07

より信頼される工法をめざして

「木の家を、強く広く。」をキーワードに、パナソニック耐震住宅工法テクノストラクチャーの家は、日本全国で約79,000棟が建築されています(※2025年8月末時点)。

発売からおよそ四半世紀。エネルギー需要のひっ迫や自然災害の多発など住宅を取り巻く環境は刻々と変化をしています。「限りあるエネルギーを大切に使い、より快適に暮らせる家とは?」「自然災害が多発し、地震だけでなく猛烈な台風や記録的な豪雨、想定外の積雪などのニュースが頻繁に聞かれるようになった今、家に求められていることは?」テクノストラクチャー工法はこれら1つ1つの問いに向き合いながら、より信頼される工法を目指して開発を進めます。