くらしの中の

コールドチェーン

さまざまな産地から自宅まで新鮮な状態で届く農産物や海産物、

コンビニやスーパーには冷えたドリンクやスイーツなどが豊富に並びます。

これら“冷やす技術”を活用した冷凍・冷蔵商品は、私たちのくらしに欠かせない存在となっています。

ここでは、コールドチェーンの役割とそれを支える技術についてご紹介します。

コールドチェーンとは?

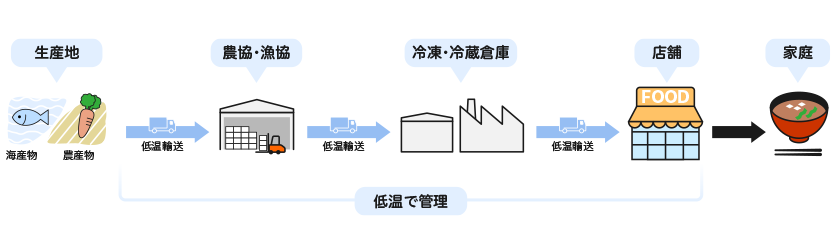

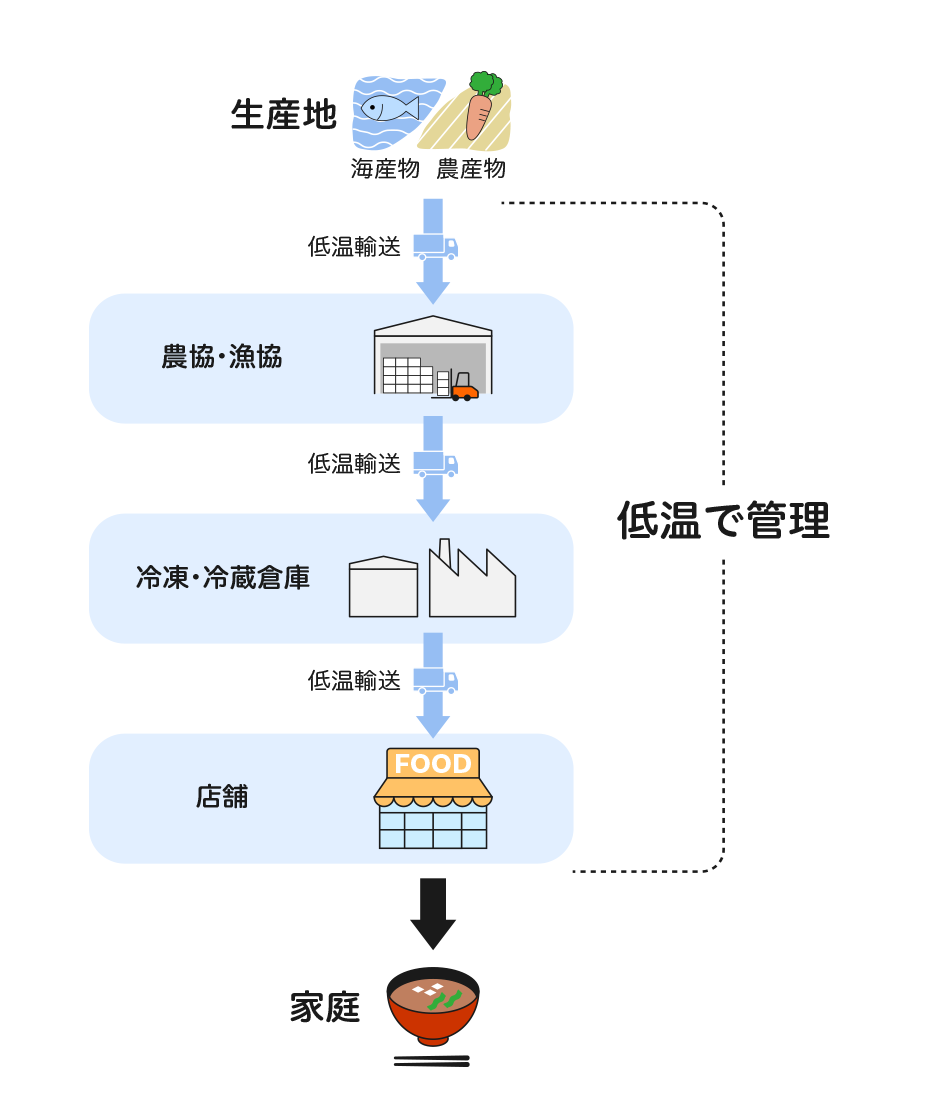

生鮮食品や医薬品など、低温での温度管理が必要な商品は数多く存在します。これらを産地や製造元から輸送し、店舗での販売などを経て私たちの手元に届くまで、“冷やす技術”で商品の品質を保つ物流システムのことを「コールドチェーン」といいます。

例えば、農産物や畜産物を出荷する工場での冷凍・冷蔵加工も、その状態をキープしながら運ぶクール専門のトラックや飛行機も、スーパーやコンビニなどのショップに並ぶ冷凍・冷蔵のショーケースも、すべてコールドチェーンを構成するもののひとつになります。

冷たい状態(コールド)で、鎖(チェーン)のように産地から消費者へとつながっていることから「コールドチェーン」と名付けられました。

― コールドチェーンの例 ―生鮮品の場合

コールドチェーンが支える

豊かな食卓

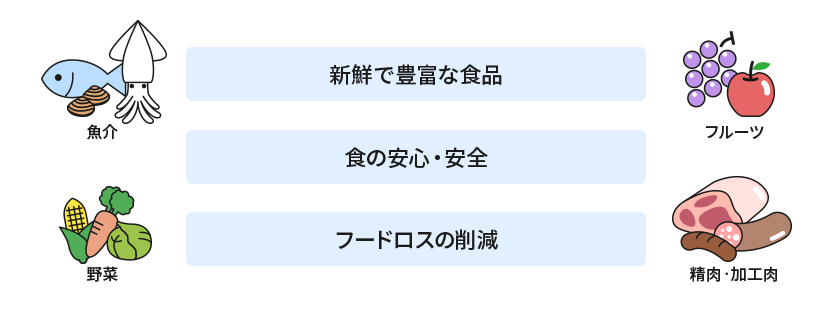

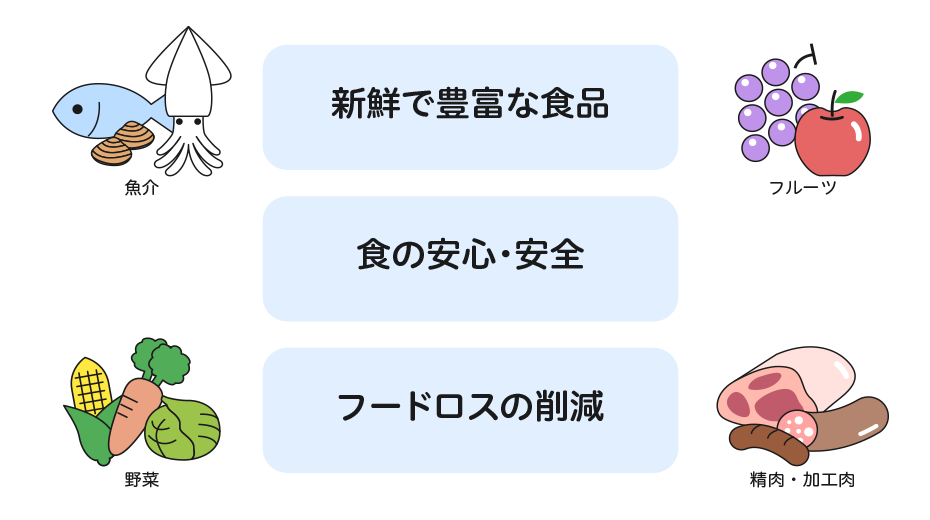

もしコールドチェーンのシステムがなかったら、どうなるでしょうか。生鮮食品を冷却なしに輸送できる距離はとても短く、食品の劣化も早く進みます。食べられる食材が限られるだけではなく、産地から人の多い都心部へ食品を運ぶことができないために食糧不足に悩まされることが予想できます。

かつて海から遠い地域では、魚を干したり、塩や味噌漬けにしたりするなど、しっかり加工をほどこした魚介しか日々の食卓には並びませんでした。現代のように、鮮度の高い魚介の刺身が山間地域でも食べられるようになったのは、“冷やす技術”によるコールドチェーンが確立されたからといえるでしょう。

鮮度の高い肉や、漁港直送の魚介、みずみずしい野菜やフルーツなど、さまざまな産地から届く食品を、新鮮かつ安心・安全な状態で食べることができる現代の豊かな食生活。身のまわりに当たり前のようにあるコールドチェーンですが、毎日の私たちの食卓を豊かに、安全に支えているのです。

なぜ冷えるのか?

“冷やす仕組み”に注目

そもそも、どうやって冷やしているのか。ここでは“冷やす仕組み”を、私たちが身近に利用しているスーパーのショーケースを例に紹介します。

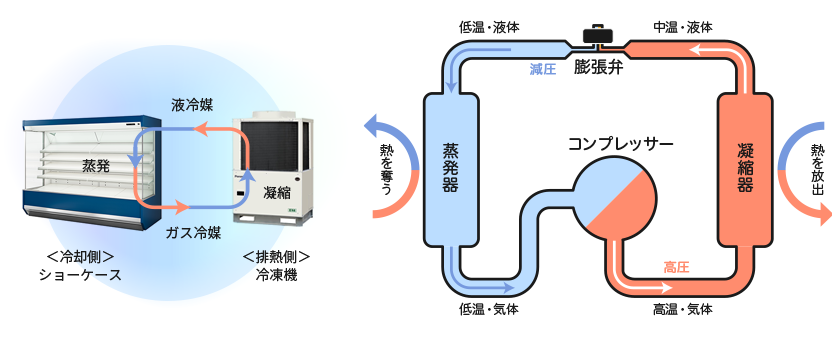

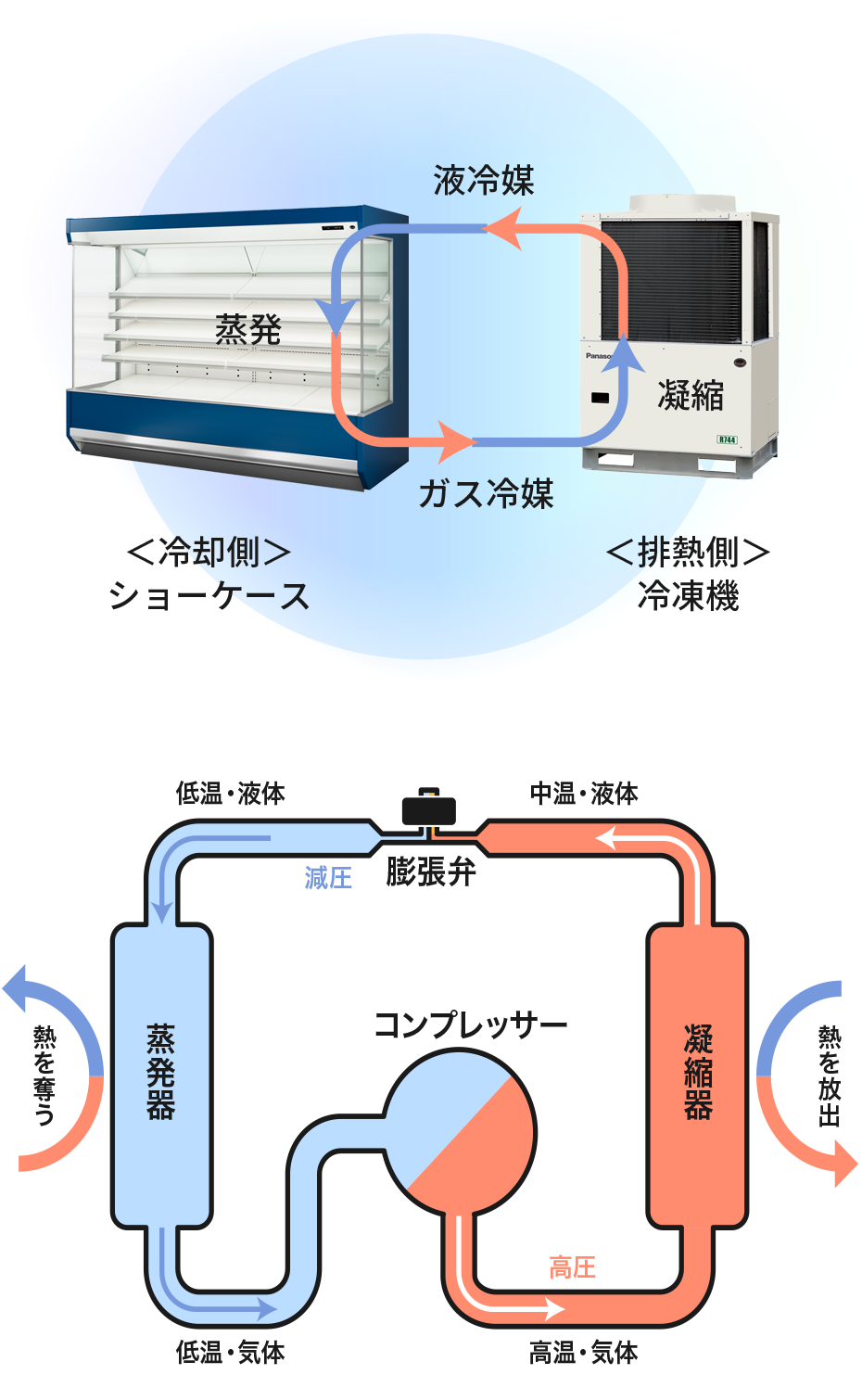

スーパーのショーケースの裏側にはとても長い銅管がはりめぐらされ、その銅管に流れる「冷媒液」がガスとなり周囲の熱を奪うことでショーケース内を冷やします。役目を終えた冷媒は銅管につながれた冷凍機を介して循環し、再利用されてショーケースを冷やし続けます。再利用といっても冷媒はガスのままではなく、気体から液体へ、液体から気体へと状態を変化させて循環しています。この変化こそが“冷やす仕組み”なのです。

気体は冷やすことで「凝縮(液化)」します。凝縮の身近な例は結露です。冬の窓ガラスの表面に水滴(結露)が付くのは、空気中の水蒸気=気体が冷えることによって液化し、水になるためです。

反対に液体を「蒸発」させると、気体に戻すことができます。蒸発は液体がまわりの物質から熱(気化熱)を奪って気体になる現象で、身近な例としては夏の打ち水があります。

打ち水をすると、水は地面の熱を奪いながら蒸発するので、地面の温度が下がって涼しく感じられます。

この「凝縮」と「蒸発」の性質を利用して、ショーケースを冷やしています。

この“冷やす仕組み”、エアコンの冷房もほぼ同じ原理で作られています。ショーケース(冷やす側)と対になる冷凍機(熱を排出する)は、エアコンでいうと室外機にあたります。ショーケースと冷凍機をつないだ銅管の中をめぐる冷媒は、高い圧力をかけると凝縮(液化)して熱を放出。圧力を低くすると蒸発(気化)して熱を奪います。つまり、冷やす側(ショーケース)と熱を放出する側(冷凍機)の、圧力のかけ方を変えることでショーケースを冷やし続けることができるのです。

かつて冷媒には化学物質のフロンが使われていましたが、世界的に規制が進み、日本では全面的に廃止されています。冷凍機などに使われる冷媒は、オゾン層を破壊しない代替フロンへ、さらに地球温暖化への影響の小さい自然冷媒へと切り替えが進んでいます。

― 冷やす仕組み ―(冷凍サイクル)

温度帯とおいしさの関係

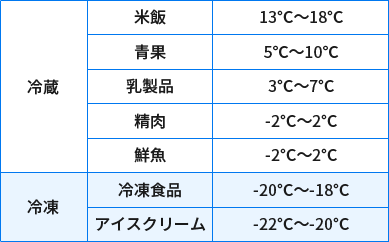

“食品を冷やす”と一言に言っても、実は食品によって最適な温度が異なることを知っていますか? 例えば、サンドイッチやおにぎりなどは、冷やし過ぎるとかたくなってしまいます。反対にサンドイッチに最適な温度で精肉を保存すると劣化が早く進みます。また、乳脂肪分の高いアイスクリームは溶けやすいため、ラクトアイスよりも低い温度で冷凍されています。

このように温度が食材に与える影響はとても大きく、食品の安全とおいしさのために細かな温度管理は欠かせません。そのため、それぞれの食材の温度に対応する多種多様なショーケースが用意されています。コールドチェーンソリューションズ社では、スーパー向けのショーケースだけでも1200種以上を提供! 一見同じような見た目でも、温度帯や照明の色など、食材に合わせていろいろな種類が作られています。

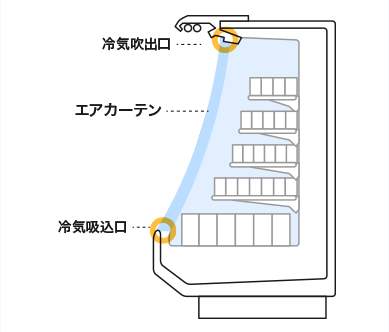

ちなみに、スーパーのショーケースには扉がありませんが、ケース庫内が冷たい状態にキープされているのはなぜだかわかりますか?

実はショーケースの上部から下部へ風を送り、冷たい空気が外に逃げないよう閉じ込める「エアカーテン」という仕組みを採り入れているのです。

食品ごとの管理温度の目安

※当社ショーケースの使用温度帯

エアカーテンの仕組み

コールドチェーンと

くらしの未来

食材の鮮度を保つために発達してきたコールドチェーンですが、その役割は消費期限の延長のためだけではありません。近年では、食の安心・安全と美味しさを支える技術も進化しています。

たとえば、調理したてで熱々の食品を一時保存する場合に、冷却技術が有用です。HACCPの視点では、細菌が最も繁殖しやすい60℃から10℃の温度帯を、いかに早く通過させるかが重要なのです。そのため、食品の粗熱を取り急速に冷却させる機器や、冷却から冷凍までを一台でおこなえる機器など、冷却や凍結専用の設備が開発されています。

また、解凍技術も進化しており、冷凍食品を手間をかけずに上手に解凍できる専用の設備も開発されています。解凍時に食品の細胞の損傷を抑えてドリップ(肉や魚の栄養や旨みなどが溶けだした液体)の発生量を最小限にとどめ、均一な解凍を実現しています。

旬の生鮮食品や地方の名物グルメなどが全国どこでも美味しく食べられるようになっている背景には、このようなコールドチェーンの技術革新が貢献しているのです。

コールドチェーンは食品に応じた適温管理によって食品の品質と安心・安全を守り、消費期限・賞味期限の延長で食品ロスを削減し、遠方エリアへの配送も可能にし、冷凍食品の需要の高まりにも対応してきました。コールドチェーンはこれからも社会の変化や生活者のニーズにあわせて進化し続けていくでしょう。