ところで、この展示室では、ブダペスト国立工芸美術館をご紹介するスライドショーも放映致しました。建築家、エデン・レヒネルによるハンガリアン・アール・ヌーヴォーのひときわ目をひく美術館外観や、ジョルナイ陶磁器製造所による屋根のタイル、ヘレンド製陶所のエントランスの天井デティール、美術館のエントランスを入ると現れる吹き抜けのホール「アトリウム」の様子などをお目にかけました。

第2章スライドショー上映の様子

第2章スライドショー上映の様子

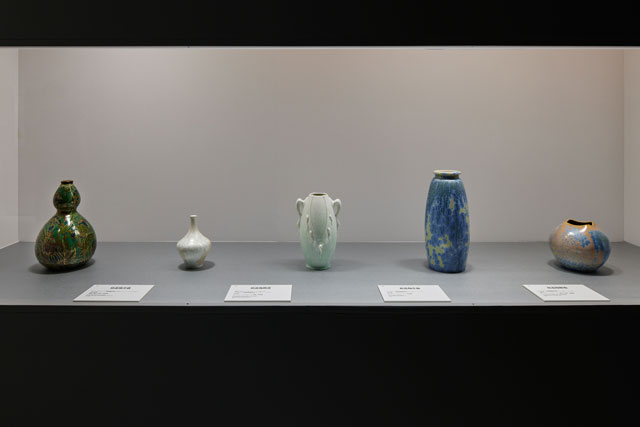

さて、ここまでは、ジャポニスムの作品が主でしたが、展覧会の第3章「アール・ヌーヴォーの精華」からは、アール・ヌーヴォー様式の作品がならびます。

本展最大級の寸法の花器《葡萄新芽文花器》が異彩を放ちました。まるで金属で作られたかのような、独特の表面のきらめきは、エオシン彩という、ジョルナイだけで使用される ラスター彩によるものです。ヴィンツェ・ヴァルタとヴィルモンシュ・ジョルナイによって、開発され、最初の実験に成功した際の銅ラスター彩が、暁の太陽のように赤く輝いていたことから、ギリシャ神話の曙の女神「エオス」にちなんで、エオシン彩と名付けられました。

さて、アール・ヌーヴォーの陶磁器といえば、北欧の釉下彩を思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。

釉下彩とは、素焼きの器の表面に下絵付けで施された絵柄の上に、透明釉をかけて本焼きを行ったものです。本展では、ロイヤルコペンハーゲンの《庭の花文デザート皿》のシリーズにも顕著な、まるで水彩画の様に淡くみずみずしい、可憐な表現に注目が集まりました。

一方で、ガラス作品の花の表現もアール・ヌーヴォー様式ならではの美しさを堪能できるモチーフと言えるでしょう。ガレの名品《洋蘭文花器》は、ヴォリューム感のある大振りな器全体に、しなやかな洋蘭が表現されています。琥珀色の複数のガラス層を重ねることで器体が形づくられ、表面の蘭はグラビュールとエッチングにより丹念に葉脈が再現され、ガレの工房の傑出した造形力を語る逸品でありました。