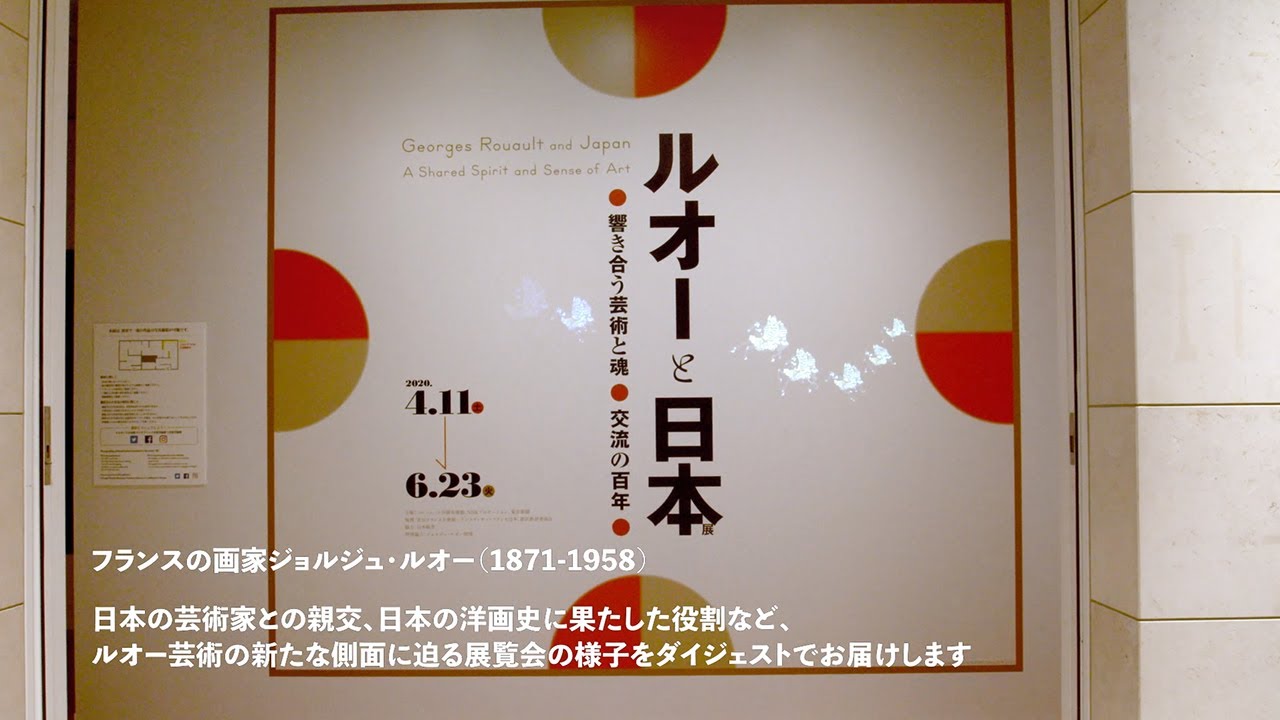

本展は、20世紀フランスを代表する画家ジョルジュ・ルオー(1871-1958)と日本との知られざる繋がりを、日本ゆかりのルオーの作品と関連資料、日本の近現代作家たちの作品を通して紹介しました。

梅原龍三郎がパリで入手したルオーの《裸婦》(1908年)を、1921年に日本へ持ち帰って以来およそ100年の間に、多くのルオーの作品が日本に将来されました。特に、大正末から昭和の初めにかけて、ルオーの作品は集中的に日本に紹介され、その力強い線や輝くような絵肌(マティエール)が、日本の洋画家たちの技法や様式に少なからず影響を与えました。一方ルオーは、師のモローの影響もあり、日本美術にかねてより関心を寄せ、《日本の武士(武者絵)》(1928年頃)など、錦絵を模写した作品を残しています。また、美術批評家の福島繁太郎をはじめ日本の芸術家たちとも自ら交流の機会をもちました。本展では、こうしたルオーと日本との物語性豊かな接点に注目しつつ、日本で賞賛されてきたルオーの名品と梅原龍三郎や松本竣介、三岸好太郎など近代洋画の巨匠の選りすぐりの作品を併置、比較しながら、ルオーが日本の洋画史に果たした役割や、わが国におけるルオーの評価の特異性を浮き彫りにしました。

本展は、主に時代によって区分したI章からIII章までで構成し、さらに、プロローグとエピローグを加えました。展覧会コンセプトは、当館が2005年に開催した「ルオーと白樺派 近代日本のルオー受容」を土台に、ルオーの側からの日本へのアプローチなど、新たな視点も随所に加えました。また、プロローグでの、白隠慧鶴と富岡鉄斎の書画とルオーの作品を見比べる展示、そしてエピローグでの舟越保武の彫刻作品と、現代作家の村上友晴、マコト フジムラの現代美術の作品の展示も、これまでのルオー展にはない全く初めての試みでした。こうした展示が、さらに新たな観点からのルオー芸術の考察へとつながることを願っております。

本展は新型コロナウィルス感染症拡大の影響を受け、会期が予定していた66日間から17日間に短縮され、また、フランスから出品の24点の作品と4点の資料が来日せず、さらにはイベントが全て中止になるなど、多くの計画変更を余儀なくされました。そんな中、急遽、当館の所蔵作品を展示に加え、また来日予定だった作品をパネルで紹介するなどし、約60点の作品と資料約50点を展示することができました。会期中は、来館者の方に感染症防止対策にご協力を頂いたこともあり、大きな混乱もなく、また、テレビ等で本展が多く取り上げられる機会にも恵まれ、短い会期ながらも実りある17日間でした。